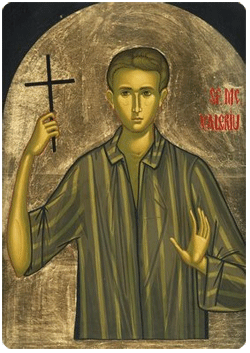

Valeriu Gafencu est né le 24 décembre 1921 dans le nord de la Roumanie, près de la frontière russe de l’époque. Ses parents étaient tous deux chrétiens orthodoxes pratiquants. Son père fut déporté en Sibérie par les soviétiques en 1940 pour ses activités pro-roumaines. Au lycée, Valeriu adhéra à une organisation de jeunesse orthodoxe appelée les Fraternités de la Croix. Lorsque cette organisation devint illégale pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut arrêté et condamné à 25 ans de travaux forcés. Il n’avait que 20 ans et, lors de son procès, ses camarades et ses professeurs vinrent le défendre, soulignant son innocence et ses merveilleuses qualités humaines. Il fut d’abord envoyé à la prison d’Aiud.

Les premières années furent l’occasion de réfléchir à son héritage chrétien. Il s’engagea rapidement dans une vie de prière, tout en lisant avidement les Pères de l’Église. Pendant la guerre, malgré un régime dictatorial en Roumanie, la vie carcérale était moins stricte et certains droits fondamentaux étaient encore respectés : les prisonniers pouvaient se rendre à l’église de la prison, se confesser à un prêtre et recevoir la Sainte Communion, mais aussi se réunir et lire les livres de leur choix. Valeriu lisait donc beaucoup : la Sainte Bible, les quatre premiers volumes de la Philocalie (qui étaient alors en cours de traduction en roumain par une autre figure sainte de l’Église, le Père Dumitru Staniloaie, qui allait également fréquenter les prisons communistes quelques années plus tard) et d’autres Pères de l’Église.

Pendant la guerre, de nombreux prêtres et moines furent arrêtés pour diverses raisons politiques (et bien d’autres suivront sous le régime communiste) et ceux qui souhaitaient vivre une vie religieuse avaient de nombreuses personnes vers qui se tourner pour trouver des conseils. Sous leur direction, Valeriu réfléchit beaucoup au salut durant ses premières années. Dans une lettre de 1942, il écrit : « Dans la vie, la foi est tout. Sans elle, un homme est comme mort. » Il s’efforçait de vivre parmi ses compagnons de captivité dans l’humilité et de pratiquer la charité chrétienne.

Profondément préoccupé par l’idée du péché, il souhaitait entrer au monastère dès sa libération. Il se confessait souvent et priait beaucoup dans sa cellule. Avec un groupe d’autres prisonniers dévoués, il établissait un programme de prière ininterrompu, jour et nuit. Ils priaient ensemble, comme à l’église, et aussi séparément dans leurs cellules. Par son profond sentiment orthodoxe, sa bonté et sa riche vie de prière, il parvint à influencer un grand nombre de personnes, dont beaucoup ne l’avaient jamais rencontré, mais qu’ils connaissaient par les histoires à son sujet qui circulaient sur toutes les lèvres avant même sa mort. Ses huit premières années de prison furent des années d’apprentissage, où sa foi s’affermit (ce qui lui serait nécessaire pour la suite). Lorsque le régime politique changea en Roumanie, les conditions de détention changèrent également radicalement : toutes les facilités antérieures furent supprimées et les prisonniers commencèrent à être persécutés pour leur foi (ainsi que pour leur appartenance aux confréries de la Croix). Dans cette période incroyablement difficile, la parole de Valeriu fut comme une flamme ardente, réconfortant et réconfortant ceux qui l’entouraient. Lors de son séjour à Aiud, Valeriu rencontra un jour un homme pauvre et lui donna sa veste d’étudiant. Cela rappelle la vie de saint Martin de Tours, mais ce ne fut pas son seul acte de générosité. Un prêtre parisien (Vasile Boldeanu) se souvint des années plus tard que, transféré à Aiud en chemise et pantalon, presque gelé, il fut sauvé de la souffrance par son jeune frère dans la souffrancequi lui donna son manteau chaud. Entre 1946 et 1948, Valeriu et d’autres prisonniers plus âgés furent envoyés travailler dans des champs près de Galda. Le régime y était plus clément : les prisonniers travaillaient, mais ils avaient du temps pour prier, vivaient en plein air et pouvaient se réunir quotidiennement. En 1948, cette colonie de travail fut fermée et les prisonniers furent renvoyés à Aiud, où le régime communiste les confronta à sa propagande athée officielle. Après un certain temps, la majorité des étudiants emprisonnés furent envoyés dans une prison spéciale appelée Pitesti, où ils devaient être rééduqués (c’est ici qu’eut lieu la célèbre et horrible expérience de Pitesti). Il y a beaucoup à dire sur ce phénomène horrible et sur la remarquable résistance chrétienne qui s’y déroulait. Valeriu ne fut détenu à Pitesti que pour une courte période, car à cause des tortures, du froid et de la faim, il contracta la tuberculose (une maladie très contagieuse) et fut envoyé dans un hôpital pénitentiaire spécialisé dans la tuberculose, appelé Targu Ocna. Il y vit la miséricorde de Dieu qui le sauva des tortures les plus abominables jamais imaginées par un esprit humain, et qui eurent lieu à Pitesti peu après son départ. Un ancien collègue de détention se souvient de Targu Ocna : « Son arrivée dans cet hôpital pénitentiaire fut vécue comme un miracle par les autres détenus (qui connaissaient sa réputation). Valeriu allait transformer cette vie sordide en prison en une vie véritablement chrétienne. Il était l’ange aux yeux bleus qui, par sa seule présence et sa prière, incitait à la repentance et à la prière, fortifiait ceux qui l’entouraient et les transformait intérieurement pour le restant de leurs jours. » Ceux qui l’ont rencontré lors de cette horrible rééducation, réconfortant, encourageant et élevant spirituellement ses codétenus, le comparaient à un autre apôtre Paul de nos jours. C’est ainsi que les malades des autres chambres du sanatorium se rassemblaient près de son lit pour l’écouter et trouver la force de supporter la terrible épreuve qu’ils traversaient. La puissance de son amour rayonnait non seulement pendant les heures de l’extermination programmée, mais aussi dans le quotidien du sanatorium, lorsque la mort était si proche de chacun. La force de sacrifice de Valeriu était proverbiale : elle ne tenait compte ni de la personne, ni de l’origine ethnique, ni de la religion, ni des opinions politiques. À Targu Ocna, Valeriu était gravement malade à cause de sa tuberculose. Dans cet état, où les malades s’accrochent généralement au plus infime espoir de survie, il fut capable d’un geste suprême. Un de ses amis fut autorisé par les gardiens à recevoir des antibiotiques pour le soigner (ce type de médicament était rarement autorisé à l’hôpital, bien qu’il fût vital pour leur rétablissement après une tuberculose). Mais, alors qu’il se rétablissait, il pensa les donner à Valeriu, qui était proche de la mort. Mais Valeriu en fit don à Richard Wurembrand, lui aussi mourant (un Juif converti qui, une fois libre, deviendrait un pasteur protestant renommé), affirmant qu’il en avait plus besoin que quiconque. Grâce à ce médicament, il guérit et, à sa libération, écrivit plusieurs livres dans lesquels il se souvient avec gratitude de celui qui lui avait sauvé la vie.

Ceux qui l’ont accompagné au fil des ans se souviennent d’autres faits extraordinaires à son sujet. Par exemple, à Targu Ocna, il devait subir une opération pour une appendicite. Une fois l’opération terminée, Valeriu a confié au médecin qu’il ressentait tout, l’anesthésie ayant échoué. Cependant, il n’a pas prononcé un mot pendant l’opération, seule son front était couvert de sueurs froides. Valeriu est décédé le 18 février 1952 à Targu Ocna. Ses derniers mots furent : « N’oubliez pas de prier Dieu pour que nous nous retrouvions tous là ! Seigneur, accorde-moi la servitude qui libère l’âme et retire-moi la liberté qui asservit mon âme !» Sa tombe reste inconnue, car à l’époque, tous les prisonniers étaient enterrés dans une fosse commune et leur tête était fracassée de manière à être méconnaissable. Cependant, il a demandé à être enterré avec une petite croix d’argent dans la bouche et, si Dieu le permet, ses saintes reliques pourraient être retrouvées. Valeriu est resté dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connu jusqu’à la fin de leur vie. Il n’existe pas un seul livre chrétien relatant les épreuves des prisons communistes qui ne mentionne son nom. Ses actes et ses paroles se sont transmis de prisonnier en prison et ont aidé nombre d’entre eux à survivre à l’enfer communiste, jusqu’à la libération générale en 1964 (de l’expérience de Pitesti). Depuis que la Roumanie est devenue un pays libre, de nombreux saints de prison sont mis en lumière et honorés par les fidèles. Valeriu Gafencu en est peut-être l’un des exemples les plus représentatifs, et beaucoup l’appellent le Saint des Prisons (ce nom lui a d’ailleurs été donné par ses codétenus qui l’ont connu durant sa courte vie).

Source : http://orthodoxinmidlands.blogspot.gr